庐陵文化寻访记(二)

一篇文章一座城:《吉安读水》镌刻白鹭洲小记

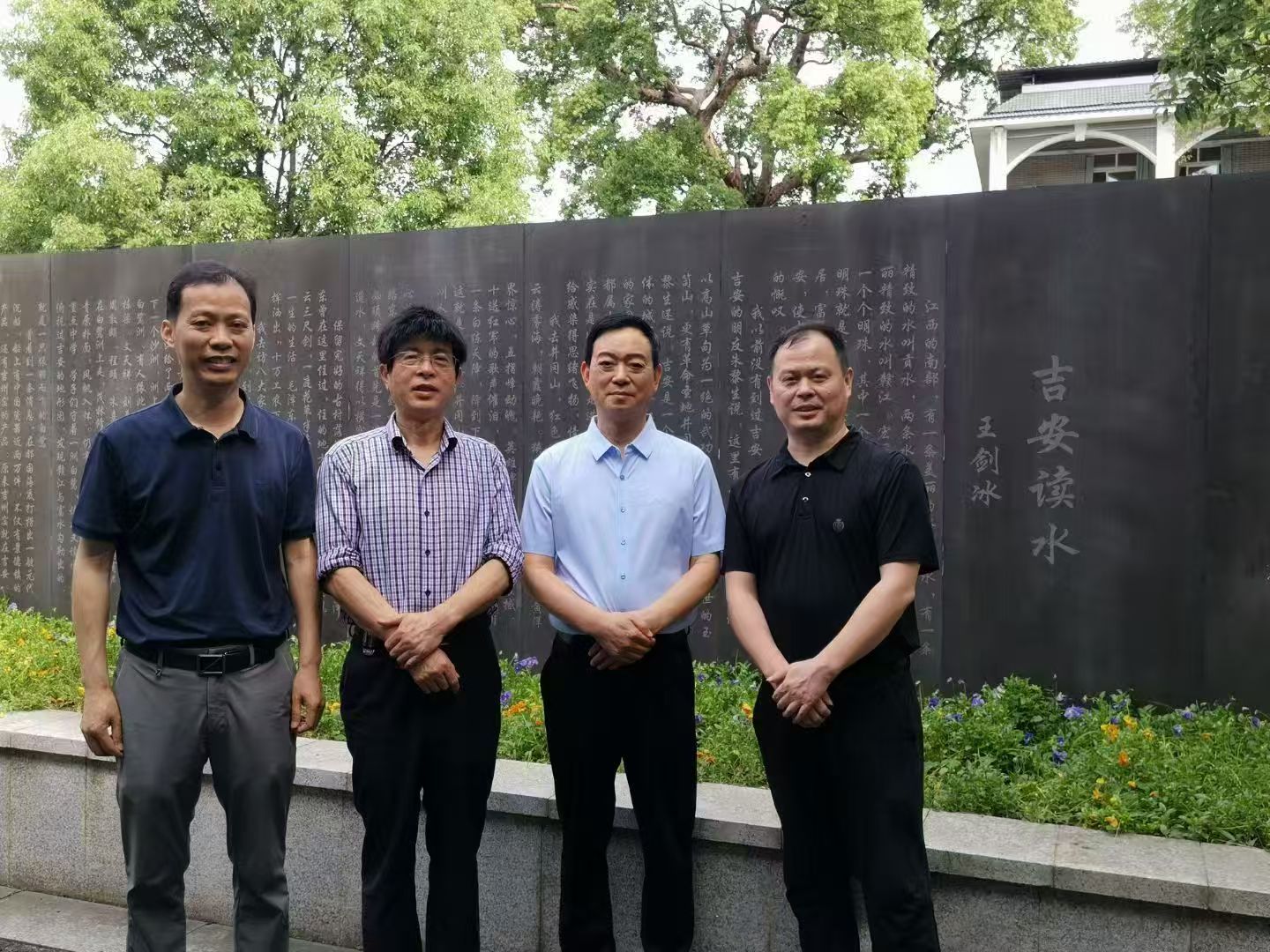

白鹭洲头,古樟垂荫处,一块墨色石碑静卧江畔。晨光中,"吉安读水"四个鎏金大字随赣江波光流转,恍若千年前欧阳修笔下的墨韵在浪花间重生。轻抚碑文,十六载光阴在指缝间汩汩流淌。

那年暮春,王剑冰先生踩着青石板走进渼陂古村。十六年前的回忆里仍飘着樟木香。2008年开始,笔者先后陪同王剑冰老师行走在渼陂的百年商巷。檐角风铃叮咚,与赣江涛声应和,成就了《渼陂渼陂》等的诞生。谁曾想,这支蘸着江水的笔,将在庐陵大地挥就四十篇锦绣文章。

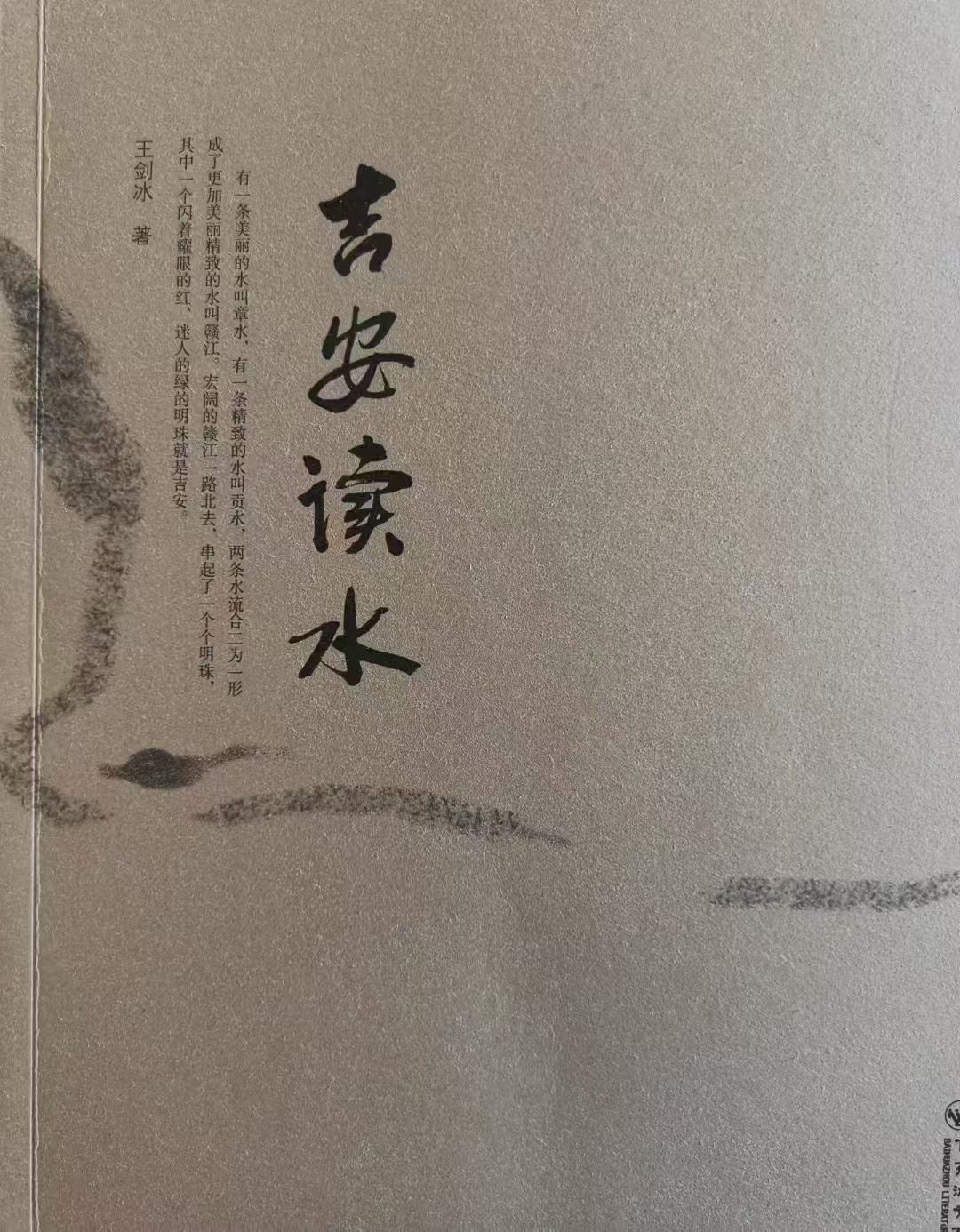

2008年深秋,王剑冰溯赣江而上。晨雾未散时,他静坐神冈山观水文;暮色四合际,又与渔人闲话千年水事。"江面浮动的不仅是浪花,是文天祥的《正气歌》,是杨万里的《小池》,是整部庐陵文明史。"历时半载的行走,作家在青原山古寺听晨钟暮鼓,在钓源村看雨落天井,终将万顷碧波凝成《吉安读水》的墨痕。

如今,白鹭洲书院的琅琅书声与碑文共鸣。游人们发现,文中"水是大地之血"的警句,正与书院"格物致知"的训诫遥相呼应。吉安市作协主席曾绯龙感慨:"这不是简单的刻石记事,是让文化基因随江水流向远方。"

从青原山麓到金陵古城,这份水缘仍在延续。南京作家、中国作家协会会员胡咏梅听说王剑冰老师来到吉安,遥寄祝福:未能聆听他的讲座,我为了感恩他,送来了一束花白的花束。恰似赣江与秦淮河的诗意邂逅。王剑冰的推荐语,为她的作品《迁安》做了热情洋溢呼应。当《迁安》作品被译作十八种文字,世界看见的不仅是移民工程的壮举,更是中华文明如水般奔涌的生命力。

暮色渐浓,王剑冰老师凭栏远眺。江心沙洲上,白鹭掠过刻着"吉安读水"的石碑,翅尖蘸起一抹霞光。这让人想起王剑冰的创作手记:"好的文章当如赣江,既有穿山裂石的激越,也有润物无声的温柔。"此刻,千载文脉正随江潮起伏,在新时代的河床上,书写着更壮阔的篇章。

十七年前的那个夏天,赣江的水格外清亮。王剑冰先生风尘补补来到吉安。他踏着湿漉漉的晨雾来到吉安,迎接他的是满城的树木香气和一江碧水。他的身影掠过青原山的晨钟,穿过白鹭洲的暮霭,在庐陵文化的长卷中徐徐展开一场关于水的阅读。

"整整半年,我都不敢轻易落笔。"多年后回忆那段创作时光,王剑冰的眼中仍闪烁着当年的敬畏和虔诚。那些日子里,他的足迹丈量过渼陂古村青石板上的月光,抚摸过井冈山杜鹃花瓣上的露珠,收集过白鹭洲书院里飘散的墨香。每一处风景都在他心中投下涟漪,却迟迟未能凝结成文。

直到半年后某个清晨,他回忆起在赣江边,看见朝阳将江水染成碎金。一群白鹭掠过水面,翅膀拍打出晶莹的水花。那一刻,"水"这个字突然跃入心间——吉安的灵韵,不正是这一江活水写就的吗?水让青原山的云雾有了形状,让白鹭洲的书声有了韵律,让整座古城"荡漾"起来。这个发现令他欣喜,"吉安"二字本就是上天的馈赠,是写给这片土地最美的祝福。

2009年阳春三月,《吉安读水》在《人民日报》绽放,如一朵清丽的赣南野花。"如今,镌刻着这篇佳作的花岗岩碑静立在白鹭洲中学,成为无数学子晨读时的背景。

今年七月八号上午,笔者陪同王老师重访故地,看见年轻学子的手指轻轻抚过碑文,恍然间仿佛触摸到了文字里流淌的赣江水。

"吉安是读不完的。"王老师望着远处的江面说道。十七年间,他多次重返这里,每次都能读出新的意境。在渼陂,他看见明清建筑的门环上挂着水珠;在井冈,他发现红军挑粮小道旁的山泉依然清冽;在白鹭洲,他听见千年不绝的读书声里藏着水韵。这些细碎的感动,最终都化作了《吉安读水》中那些会呼吸的文字。

创作背后,是一位作家对一方水土的深情凝视。王剑冰说,每个县都像一本线装书,需要轻轻翻开,慢慢品读。他宁愿等待半年,让那些鲜活的印象在心底沉淀、发酵,直到水到渠成。这种近乎虔诚的创作态度,使得《吉安读水》不仅是一篇美文,更成为了解读庐陵文化的一把钥匙。

绿色浓郁的白鹭洲,江风送来隐约的诵读声:"吉安的水,是浸在文字里的……"这声音与浪花轻轻应和。一篇好文章就该如此——不是被装裱在玻璃框里,而是化作城市记忆的血液,永远鲜活地流淌。就像赣江的水,日夜润泽着两岸的土地,也滋养着每一个来此"读水"的心灵。

作者简介:

胡刚毅,男,祖籍湖南衡阳,20世纪60年代生于革命圣地井冈山。曾任井冈山市委宣传部副部长,现任吉安市庐陵文化研究会副会长和庐陵文学院院长。从事文学创作以来,在《诗刊》《诗选刊》《人民日报》《光明日报》等报刊和杂志发表诗歌、散文1200余篇。出版诗集《生命与大海》、散文集《巍巍井冈山》、诗集《每个人都是一棵走动的树》等七部。多次在《诗刊》社、江西省文联举办的诗歌大奖赛中获奖,有诗作入选《中国诗歌精选》《中国诗歌年选》及《中国诗歌白皮书》等多种选本。

2007年9月加入中国作家协会。2003年获江西省文联第五届“谷雨文学奖”。2008年10月份获“中国2008年度散文年选”评比一等奖。2009年6月在《诗刊》社举办的全国诗歌大赛中获得二等奖。