赣鄱潮涌处 今朝绿更浓——江西打造国家生态文明建设高地纪实

“绿水青山就是金山银山”,作为中国最绿的省份之一,近年来,江西深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神,聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,立足自身的特色和优势,全面深化国家生态文明试验区建设,锚定打造国家生态文明建设高地定位,坚持以高品质生态环境支撑高质量发展;实行最严格的制度、最严密的法治,努力在生态环境质量提升、绿色低碳转型发展、生态产品价值实现、生态文明制度建设上走在前列,加快培育绿色生产力、新质生产力,深入推进新时代生态文明建设实践,以更高标准打造美丽中国“江西样板”。

今年是“十四五”规划收官之年,也是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年和“双碳”目标提出5周年。在“两山”理念提出20周年之际,笔者从不同的时间维度记录全省各地绿色低碳转型的生动实践,见证生态理念践行者的共同奋斗。

聚焦动能升级、数智赋能

系统推进发展方式绿色低碳转型

赣鄱潮涌处,今朝绿更浓。

立秋时节,笔者走进长江岸边的钢铁企业——方大九钢,这里每一滴水都用到极致。“从长江取水一吨不到0.75元,废水处理后循环利用一吨的费用近3元。为了保护环境,方大九钢坚定地选择污水处理循环利用。”该公司动力厂供水车间主任欧耀晖说,公司投入上亿元建设各项水处理设施、水循环利用系统,企业污水处理率达100%,废水重复利用率超97%。

方大九钢污水处理循环利用只是我省系统推进发展方式绿色低碳转型的一个生动范例。近年来,对水、热能、电能等资源与能量实施循环利用,已成为全省多个工业园区、大型钢铁企业、大型石化企业共同的选择。

数字化、智能化赋能,促进产业提质增效——

走进位于鹰潭高新区的江西江铜华东电工新材料科技有限公司生产车间,满眼都是“科技范儿”:8层楼高的立式铜线拉扁设备,在自动化控制系统下有序运转;智慧仓储区传送带上,扁铜线正通过激光导航实现毫秒级入库定位。

“2024年,公司进行全面数字化改造,所有设备接入智慧工厂系统,生产效率提高10%、能耗降低10%。”公司副总经理汤晓水说。

深化各环节数字化应用,推动“制造”向“智造”转变。权威数据显示,去年以来,江西超1.8万家企业开展转型诊断,超1.1万家企业实施数字化改造,建成国家5G工厂36个;6个先进制造业集群中,省级智能制造标杆企业达172家。

而在千年瓷都——景德镇,中航工业昌飞、中国直升机设计研究所充分发挥“厂所融合”的优势,先后获得多项国家级政策支持,并于去年入选长三角大飞机国家先进制造业集群。在产业集聚方面,景德镇建成航空小镇,培育整机制造、零部件配套、复合材料和机械加工、通航运营等110家航空企业,其中国家专精特新“小巨人”企业4家、瞪羚企业3家、省级专精特新中小企业28家。

矩阵式、集群式发展,提升产业规模能级——

以京九铁路沿线南昌、吉安、九江、赣州“四城”电子信息产业带为驱动轴,持续拓展产业辐射圈,江西电子信息产业规模连续3年站稳万亿元台阶;在上饶,晶科能源带动12家专精特新企业,构建起“硅片—电池片—组件—储能”的完整光伏产业链,助力江西光伏新能源先进制造业集群2025年营业收入突破1700亿元……

从长江之畔到赣江两岸,从赣北到赣南,行走赣鄱大地,生态优先、绿色发展的势头愈加强劲。近年来,我省深化实施“1269”行动计划,统筹推动产业数字化、绿色化发展,取得显著成效。

一组充满“绿意”的数据,印证着我省工业绿色转型发展的新成效:今年上半年,全省装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长12.7%、13.7%,占规模以上工业比重分别达34.1%、22.8%;组建生态环境领域省重点实验室联盟,固体氧化物燃料电池示范项目入选国家绿色低碳先进技术示范工程项目清单,实现零的突破,废旧锂离子电池综合回收利用等4项绿色技术入选国家推广目录;深化“两新”工作,全省高能效等级家电、智能家电商品零售额同比分别增长33.3%、26.8%,累计参与研制发布“两新”清单内国家标准20项,批准发布相关地方标准90项。

聚焦结构优化、协同发力

稳妥推进重点领域碳达峰碳中和

聚焦江西最大财富、最大优势、最大品牌。近年来,我省当好全国生态文明建设的“优等生”,积极推广绿色能源、绿色制造、绿色交通。

初秋时节,走进南昌瑶湖科学岛,“绿”意无处不在。一栋造型独特的六边形综合楼格外惹眼:阳光透过窗框,在地面投下几何形状的光斑,与周边的绿色景观相映成趣,远远望去,整栋楼像一块巨大的芯片镶嵌在半岛之上。“从设计之初,我们就想让科技与自然在这里‘对话’。”大楼施工工程师廖荣指着综合楼外墙的设计图说,六边形的楼栋结构与氮化镓晶体结构完美呼应。该建筑采用超低能耗围护结构、地源热泵及光伏发电系统,并整合AI算法与物联网技术,实时优化建筑能源供需,建筑能耗较传统建筑降低80%以上。

早在两年前,南昌瑶湖科学岛编制规划时,南昌市就积极探索绿色低碳建设方案,并积极与德国能源署开展信息资源及技术交流,探索近零碳建筑应用示范项目建设路径,助力南昌国家碳达峰试点建设,稳妥推进能耗双控向碳排放双控全面转型。

而在赣西,萍乡市作为全国首批资源枯竭型转型试点城市,碳达峰试点建设将聚焦产业转型升级,加快推进新旧动能转换,实施碳减排政策组合拳,打造十大低碳应用场景。

素有“亚洲锂都”之称的宜春在探索碳达峰碳中和方面也有自己的独门绝技。今年1月,该市锂电池成功入选全国首批产品碳足迹标识认证试点名单。据了解,宜春市是国内最早规划布局锂电产业的设区市之一,通过完善锂电新能源产业体系、探索碳足迹标识认证协作机制、创新政策保障机制等方式,推动了锂电新能源与绿色低碳经济的协同发展。

近年来,我省深入实施碳达峰十大行动及深入推进节能降碳十大行动等举措,推进农村能源革命试点县建设,发布首批7个“千乡万村驭风行动”试点项目,可再生能源装机规模达4162.2万千瓦,占比提高至58%;组织实施两批省级低碳零碳负碳示范工程,南昌、萍乡成功列入国家碳达峰试点,建设宜春锂电池产品碳足迹标识认证国家试点,5A级零碳景区、国家级“三星零碳工厂”实现零的突破;全省新增星级绿色建筑项目62个,二星级绿色建筑数量翻番;赣州推进国家综合货运枢纽补链强链支持城市建设,全国首艘商用氢燃料电池动力船投入使用,九江建设全省首条氢燃料电池公交车专线。今年上半年,全省风电光伏发电量达208.4亿千瓦时,约占全社会用电量的21.9%,占比较去年同期提升5.5个百分点;绿电交易电量达15.7亿千瓦时,同比增长40.2%。

聚焦联防联控、标本兼治

纵深推动全域生态环境质量提升

人不负青山,青山定不负人。在各地各部门的不懈努力下,江西的天更蓝、山更绿、水更清,家园正变得越来越美——

今年入夏以来,南昌市悄然成了各大社交平台的“顶流”。赣江如同一面舒展的蓝绸,江面开阔似海,烟波浩渺间,粼粼波光与天光缠绵交织,不少网友惊叹“南昌竟藏着一片海”。澄澈的天幕如4K超清滤镜,抬眼便是通透辽阔,数十公里的景致尽收眼底,每一帧都似精心雕琢的生态长卷。

美景背后,是我省对生态的深情守护。环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。我省执精准、科学、法治之笔,在蓝天、碧水、净土三大攻坚战场挥毫泼墨。

擦亮蓝天。2024年,我省环境空气质量创下有记录以来最优成绩:PM2.5平均浓度降至27微克/立方米,优良天数比率达95.5%,两项指标均居中部地区第一。

支撑这组数据的,是产业、能源、交通结构大刀阔斧的系统性革新。仅以新钢集团为例,近年来,该集团累计投入57亿元实施36个重大超低排放改造项目,全球单体规模最大、工艺技术最先进的1#烧结机超低排放改造项目尤为瞩目,通过一系列技术革新与设备升级,实现了大气污染物的大幅减排。

守护碧水。在碧水攻坚战中,一组数据同样激荡人心:近三年,鄱阳湖总磷浓度下降20.6%。数字背后,是上下游、左右岸、干支流共抓大保护、不搞大开发的磅礴合力。全省一盘棋统筹推进排污口整治,以精微之功破解雨污分流难题,目标直指今年底全省所有城市建成区基本消除生活污水直排口,让水环境实现长治久清。数据是最有说服力的:今年上半年,全省城市生活污水集中收集率提高8个百分点,地表水国控断面水质优良比例为96.2%。

护好净土。在净土保卫战的无声战场上,我省下足“绣花功夫”编织生态安全网。577家重点监管单位的动态清单,如精密的生态监测网络,牢牢锁住土壤污染源头;646个乡村在整治中焕发新生,农村黑臭水体也在这场生态革命中实现动态清零,各地重现“稻花香里说丰年”的田园诗意。

聚焦综合施策、精准治理

科学开展重要生态系统保护修复

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。

时值初秋,行走在赣州市赣县区白鹭乡金钩形崩岗治理示范园,青山夹道、草木葳蕤,一片片脐橙树郁郁葱葱。谁能想到,这里曾经崩岗成群、沟壑满山。

“以前,一到雨季,这一大片崩岗区就水土横流,满目疮痍。经过植树种草、修堤导水等综合治理,崩岗沙洲变成了生态绿洲。这里坡面种草、条带种果,建起了一个个标准化脐橙园。”白鹭乡首个利用崩岗种植脐橙的果农钟声亮说,如今的崩岗,树高了,草深了,多年不见的飞禽走兽又在山上安家了。

白鹭乡金钩形崩岗治理示范园只是今日江西生态修复的一个窗口,从这里可以窥见全省上下深入践行绿色发展理念,统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统性治理取得的显著成效。

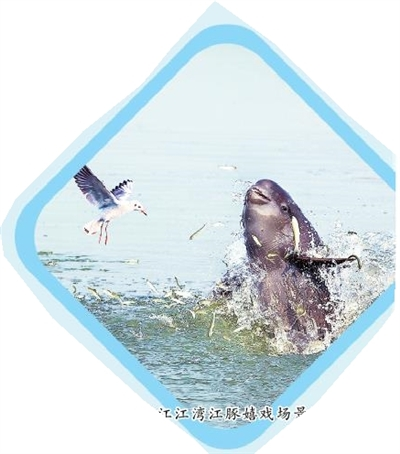

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,大力实施生态系统保护和修复重大工程,持续强化重要生态屏障和生态廊道保护。截至目前,全省累计建成绿色矿山262座,占生产矿山的44.18%,建成数量和比例均居全国前列。全面推进水网先导区建设,强化生物多样性保护,坚定推进长江“十年禁渔”。近两年全省发现新物种54种,在中欧加强生物多样性投融资机制对话会上分享江西经验做法。

聚焦机制创新、市场驱动

深化拓展生态产品价值实现通道

初秋时节的抚州,山如黛染、水似碧玉,所到之处皆风景,抬头可见“天空蓝”,四顾远眺“生态绿”。日益提升的生态环境质量,正实实在在地转化为人民群众的获得感和幸福感。

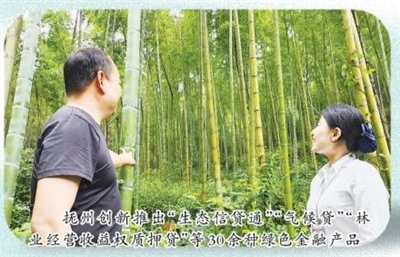

绿水青山既是自然生态财富,也是经济社会财富,如何实现两者间的转化?在探索中,抚州给出了答案:用金融钥匙打开转化之锁,让生态产品价值持续“赋能增值”。

“您的贷款已办理,贷款额度为500万元。”资溪县“两山”转化中心探索开展了森林赎买抵押贷款、水资源抵押贷款、竹木产业链融资、林权代偿收储担保机制等多种生态权益金融业务,方便、快捷的服务让诸多贷款户连连称赞。

据了解,抚州市先后搭建了资源收储中心、价值评估中心、资产运营中心、金融服务中心、资产交易平台,畅通“资源—资产—资本—资金”通道,走出了一条保护资源、培育产业、助民致富的可持续发展新路。

森林覆盖率稳定在63.1%以上,2024年林业总产值超7000亿元……生态,是江西的突出优势。

近年来,江西加快推进国家生态文明试验区建设,全域探索生态产品价值实现机制,努力把生态优势转化为发展优势。

万安县高陂镇下东村,一片300亩的油茶林里,工人们忙着施肥、砍杂。“去年政府补贴15万元,我们扩建厂房、升级设备,还改进了工艺。”看着缀满枝头的油茶果,万安县兰沁坊茶油加工作坊负责人郭同南干劲满满。

一颗颗油茶果已成为万安县百姓的“致富果”。目前,江西山茶油产量占全国1/4以上。

做大,更要做优。江西正在实施油茶产业高质量发展三年行动计划,鼓励搞技改、提品质、创品牌、拓市场。省林业局林业产业发展处四级调研员金晓鹏介绍,江西山茶油品牌影响力显著增强,力争到今年底辐射带动200万户农户,实现户均增收3000元以上。

让群众得实惠,江西推动油茶、毛竹等特色林业产业和林下经济提质升级。

在峡江县,一片占地1万亩的林业产业科技示范园正加速建设。“玉木耳等效益高、销路好的林下特色产品试种成功,开了个好头。”省林业科学院总工程师雷小林说,示范园积极发挥科技和人才优势,探索更多新品种、新路径。

…………

全域推进生态产品价值实现,我省制定实施加快建立健全生态产品价值实现机制工作方案,编制发布生态产品目录清单,建立生态产品总值核算统计报表制度,升级省生态产品信息数据共享平台,连续三年开展省市县生态产品总值(GEP)试算。截至今年上半年,全省林业总产值约3200亿元,同比增长10.5%,保持强劲增长势头;绿色有机地理标志农产品总数达7392个,创建有机农产品基地25个,居全国第2位;全国首个生态文明领域国家技术标准创新基地(江西绿色生态)正式获批,组建省生态产品价值实现智库联盟,发布首部省级生态产品价值实现机制改革绿皮书。

聚焦制度集成、法治护航

深入推进生态文明体制机制改革

数据显示,入夏以来,全省跨省受入电力最大达769.6万千瓦,有效优化了电力资源配置。电力的高效供应,源于我省新型能源体系体制机制的加速构建。

围绕创新适应新型能源体系的体制机制重点任务,我省印发《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,提出要不断完善新能源市场化消纳机制,并通过减免独立储能输配费用、完善峰谷电价机制,拉大峰谷价差,尤其是午间低谷与晚高峰尖峰时段的价差,提升储能参与“两充两放”的经济性,激发储能市场活力。我省用能正在变“绿”,截至今年7月底,全省新能源装机3602万千瓦,占全口径装机比重50.2%。

与此同时,我省抢抓“两新”政策机遇,全省73个循环利用项目获超长期特别国债支持,涵盖赣州动力电池回收、宜春稀贵金属再生等关键领域。尤其亮眼的是,我省符合新能源汽车动力电池再生利用规范条件的企业达11家,数量居全国首位。生动局面的背后,是鲜明的政策导向和务实的改革举措。我省紧扣“1269”行动计划,聚焦制造业转型升级的难点堵点,开展绿色低碳发展体制机制改革攻坚,打出政策组合拳。

去年1月26日,省十四届人大二次会议表决通过《江西省人民代表大会关于全力打造国家生态文明建设高地的决定》(以下简称《决定》)。《决定》明确了生态环境质量提升、绿色低碳转型发展、生态产品价值实现、生态文明制度建设“四个走前列”的重点任务,提出举全省之力打造国家生态文明建设高地。

去年3月,由国家林草局与江西省合作共建的蓝冠噪鹛国家保护研究中心成立;同年10月,婺源县自然资源局为婺源饶河源国家湿地公园管理办公室和秋口镇王村农民集体办理了自然保护地地役权登记,并颁发全省首张地役权不动产登记证明。

近年来,我省不断完善现代环境治理体系,推动制度之网不断织密织牢。

——全面开展生态文明体制机制改革攻坚行动,出台实施全面推进美丽江西建设的实施意见、打造国家生态文明建设高地三年行动计划,谋划新一轮生态文明体制改革重点任务32项。

——持续深入推进国家生态综合补偿试点省建设,连续9年实施全流域生态补偿,累计筹集流域补偿资金338亿元。

——强化法治保障,出台全国省级人大首部湖泊总磷污染防治条例、首部针对污染源自动监测数据管理的专项法规;会同福建省开展全国首例针对“双世遗”国家公园的省际协同立法,及时修订《江西省湿地保护条例》。

一步一个脚印,我省生态文明制度的“四梁八柱”已搭建起来。

聚焦场景营造、全民行动 全面推进赣鄱生态文化培育发展

夜幕降临,上饶望仙谷景区,一幢幢“挂”在悬崖上的民宿亮起灯光,绿色植物点缀其间……

谁能想到,这里曾有两百多条花岗岩生产线,因长期无序开采导致植被破坏、山体裸露,山谷里的溪水被染成“牛奶色”。

痛定思痛。为了改变山乡面貌,当地政府引进专业团队进行生态修复,让矿山“披绿”。同时,依托独特的花岗岩峰林地貌,打造特色悬崖民宿,还开设了咖啡屋、酒吧、文创店等。

推动“两山”转化,三产旅游大有可为,一产二产也“不甘示弱”。崇义县以野果种质资源保护促进现代农业产业融合发展;资溪县“以竹代塑”带动全域绿色低碳发展;广昌县以白莲推动生态价值实现。

…………

如今的江西,绿色低碳发展理念不仅贯穿于人们经济全领域、生产全过程,也融入人们生活的点点滴滴,简约适度、绿色低碳正成为江西人生活的新风尚。

绿色风尚引领共建清洁美丽家园。在家实行垃圾分类、出行乘坐公共交通、购物使用自备布袋……越来越多的人坚持从自身做起、从身边小事做起,积极践行绿色低碳生活方式。

为者常成,行者常至。面向未来,将低碳理念更深地融入生产生活的方方面面,将绿色行动更切实地转化为日常的点滴习惯,必将汇聚起打造美丽中国“江西样板”的磅礴力量。

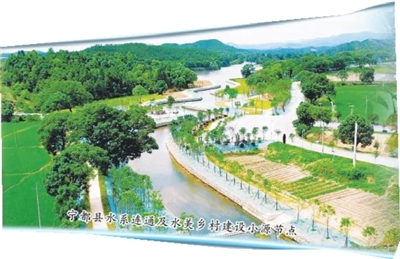

近年来,我省持续举办全国生态日、世界环境日、世界水日、中国水周、节能宣传周、生态文明宣传月等系列活动,今年首次发布公共机构、工业领域节能十大优秀案例,广泛营造绿色低碳生活新风尚;在全国率先编制出台美丽村庄、美丽园区、美丽工厂、美丽学校等美丽细胞省级建设指南,推选公布150个美丽细胞建设优秀案例,全省城市园林绿化覆盖率、绿地率均居全国第二,人均公园绿地面积居全国前列;九江成功入选全国首批深化气候适应型城市建设试点;靖安“两山”转化、永修候鸟经济、上栗农村生活污水治理入选新时代生态文明建设实践案例;累计创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地10个、国家生态文明建设示范区28个,创建数量连续多年位居全国前列。

厚望如山,砥砺奋进。江西将持续树牢和践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,奋力打造国家生态文明建设高地,谱写人与自然和谐共生新画卷。