苏轼的铜鼓之行

铜鼓,地处赣西北,虽自古偏居一隅,却在宋代与文豪苏轼结下一段不解之缘。元丰七年,苏轼自黄州赴河南临汝途中,绕道江西探望胞弟苏辙,途经铜鼓县带溪乡,与隐士胡安鼎相遇,为后世留下了一段诗韵悠长的历史佳话。

苏轼

元丰七年,即1084年,苏轼结束黄州团练副使任期,奉调河南临汝。彼时其弟苏辙正在筠州,即今江西高安任盐酒监,苏轼决意绕道探亲。一行人自黄冈启程,经修水、铜鼓,欲抄近路至奉新再到高安。端阳前夕,行至铜鼓带溪乡,苏轼听闻此地有位“隐居乐道”的布衣名士胡安鼎,当即下马求见。

胡安鼎素仰苏轼才名,得知其来访,携全家老幼盛情相迎。村中百姓亦奔走相告,胡家一时门庭若市。二人一见如故,谈古论今、游山赋诗,甚是投契。苏轼惊叹带溪山水之秀美,更折服于胡安鼎的学识与气节。《苏眉州赠带溪胡安鼎诗》中,“带水清,泉石透”“中有高人自在居”等句,既赞带溪风物,亦暗喻胡氏如庞德公、严子陵般高洁;“人生适志有余乐,为爵何须腰组绶”则流露出苏轼对隐逸生活的向往,以及对官场沉浮的郁愤。胡安鼎亦回诗敬仰:“名留古迹,旷代景仰;先生之风,山高水长!”

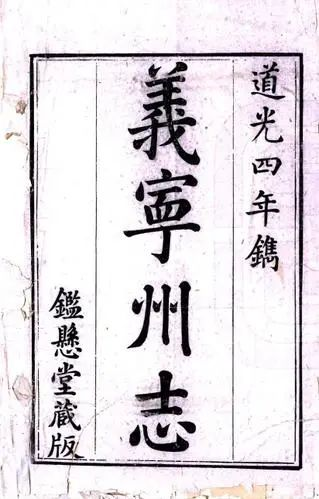

《义宁州志》

据清同治《义宁州志》记载,苏轼此行“相得其欢,临别留诗列艺文”。胡氏族谱详述:“带溪上流北岸有古巷路…宋元丰七年,岁在甲子,端阳前,眉州苏子瞻往弟子由筠州税使任。路由分宁先经下武乡三十二都津渡留题,乡人以为荣,名之曰来苏。”带溪百姓为纪念此事,将苏轼出入之巷命名为“游苏巷”,此名沿用至今。铜鼓县博物馆所藏“古巷路石刻”亦载:“其来已古巷路,为东坡访安鼎处…”

苏轼在带溪盘桓两日,临别时村民依依相送,足见情谊之深。这场短暂的交游,不仅成就了“游苏巷”的地名传承,更让铜鼓的山水人文镌刻于历史长卷。苏轼诗中“山川清幽烟云透”的意境,与胡安鼎“遁迹绝尘垢”的风骨,跨越时空,仍为今人津津乐道。苏轼与胡安鼎的相遇,早已超越个人际遇,成为铜鼓文化记忆的璀璨一页,亦为江西山水增添了一抹诗意底色。